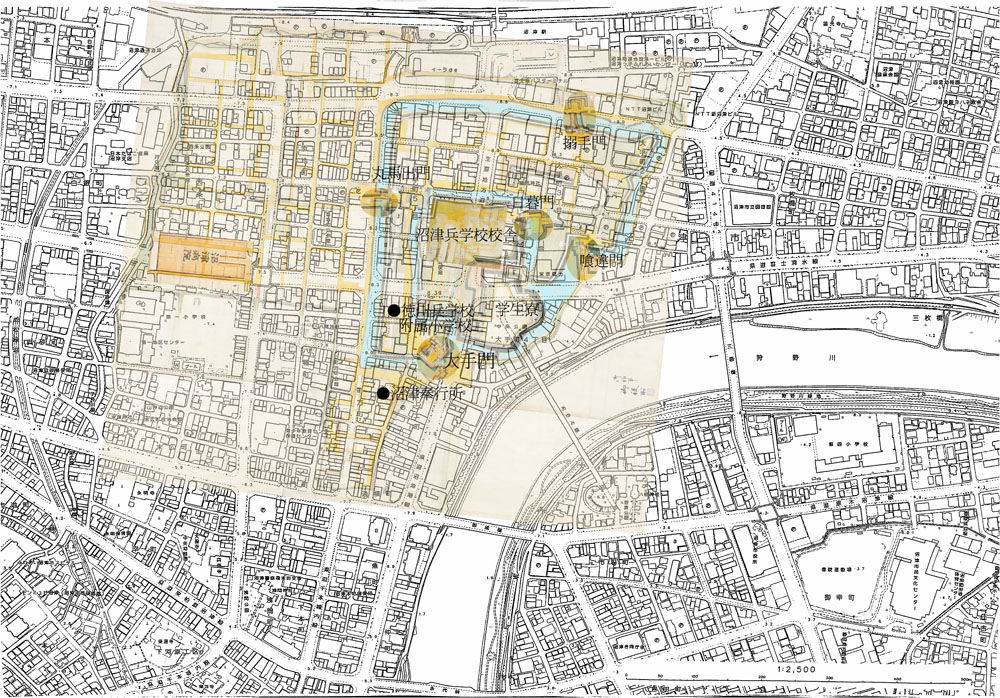

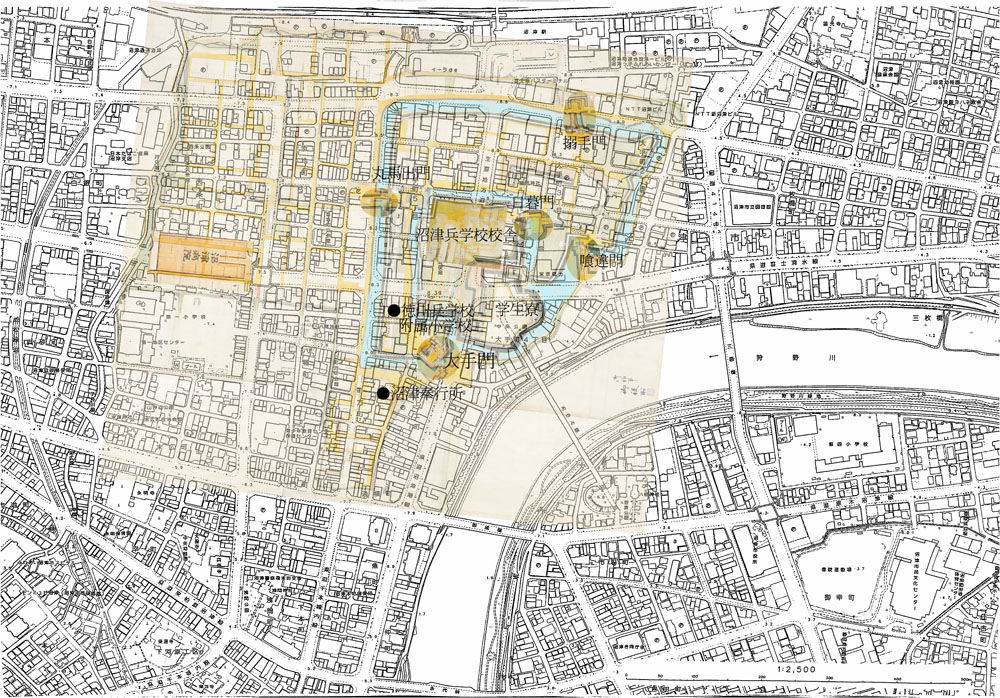

関係地図・資料

|

沼津兵学校関係略年表(沼津市明治史料館資料) 明治元年(1868) 1月鳥羽・伏見の戦い 4月初め頃、阿部潜兵学校設立資金として江戸城金蔵より11万両を盗み出す。11日江戸城無血開城。 閏4月3日江原素六市川・船橋で官軍と抗戦し敗走。 5月24日徳川家達に対し駿府70万石移封の命令下る。 6月27日大築尚志・間宮信行陸軍御用取扱に任命。 28日天野貞省陸軍御用取扱に任命。 7月_陸軍局員移住御用取扱として北脇弥七郎ら13名が任命され駿河への移住事務を開始する。 15日徳川家達駿府到着。23日徳川慶喜駿府到着、陸軍役々は一時沼津・田中城下に止宿せよとの布告出される。 8月_「陸軍解兵御仕方書」が発布され、移住者を学校方と生育方に分けて組織することとする。31日水野藩からの沼津城明け渡し完了。 9月_代戯館つくられる。 10月2日乙骨太郎乙沼津到着。19日真野肇生徒を命じられる。22日築山確郎学校生徒入りを命じられる。23日乙骨太郎乙陸軍教授方に任命。 24日西周沼津到着、兵学校頭取を命じられる。 11月4日大築尚志一等教授方に任命(その他の一等教授方の任命も11月中)。23日一等教授方並渡部温、二等教授方乙骨太郎乙以下23名任命。 陸軍部内の士官に対し予備教育を行い、試験をもって資業生とすべき旨を達す。26日来月開校につき入校志願者は歩兵科・砲兵科・築造科の生徒取扱および生徒肝煎に、歩兵科は11月29日、砲兵科は11月30日、築造科は12月1日の日程で間合すべき旨達す。30日藤沢次謙沼津到着。_杉田玄端陸軍医師頭取に任命。 12月5日小学校を来る8日に開校すると布告。8日はじめて修業生を募集する。20日「徳川家兵学校附属小学校掟書」出される。_「徳川家兵学校掟書」出される。 明治2年(1869) 1月8日徳川家兵学校附属小学校お開き。赤飯出る。10日高松寛剛附属小学校で試業の上句読手伝心得を命じられる。13日石橋絢彦附属小学校入学。阿部潜沼津奉行に任命。19日名和謙次附属小学校教授方に任命。27日附属小学校生徒200名余りに対し試業が行われ、竹村琢郎は1級、石橋絢彦他6名は2級を命じられる。 3月16日竹村兄弟・石橋絢彦ら5名、附属小学校の算術世話役助心得を命じられる。_「徳川家陸軍医学所規則」「医局告示」発布。_陸軍兵学校、陸軍の2字を廃し、学校と改称すべきの達。 4月1日・2日・3日資業生の試業を行い、永峰秀樹ら20名合格。_西周、「徳川家沼津学校追加掟書」を起章、しかし公布されず。 5月16日から6月1日まで杉亨二沼津で全国初めての近代的な人別調を実施。_田辺太一教授就任。 6月4日・5日資業生に古川宣誉ら29名及第。17日版籍奉還。20日から28日まで杉亨二原でも統計調査を実施。20日府中を静岡と改称。 8月沼津西条陸軍医局を沼津病院と改称。「寄附姓名帳」を村々に配布。 9月11日・15日資業生に島田三郎ら60名及第。_生育方廃止され勤番組となる。_塚本明毅『筆算訓蒙』を刊行。 10月22日明治政府より静岡藩に対し3,000人の兵を養うべき命令あり、来春学校附修行兵をとりたてるため吟味を行う旨通達。23日大築尚志兵学校俗務御用向重立取扱に任命。_学校の名称を前の通り兵学校と改称すべき旨通達。 _江原素六静岡藩少参事・軍事掛に任命。 11月5日寄宿生志願者吟味のため、渡部温各所へ出張。29日修行兵取り立ての布告。 12月11日資業生永峰秀樹ら40名、修行兵仕込方手伝を命じられる。_山田大夢兵学校寄宿舎監督に任命。_沼津商社会所設立。 明治3年(1870) 1月11日教官森川重申以下生徒44名、静岡政庁に於て藩主の閲兵をうける。_附属小学校掟書修正。_沢田学校所開設。 2月6日山田大夢附属小学校教授方手伝に任命。10日山田大夢寄宿寮取締に任命。 3月7日・8日資業生に喜多山正誼ら14名及第。 _赤松則良政府出仕のため上京。_「兵学程式』刊行。 4月19日附属小学校、片端町に新築落成。 5月_佐倉藩留学生吉見善之助・窪田庸平来沼。 6月_沼津城二重櫓火事、兵学校備品多数焼失。 7月_都甲勲死亡事故。_杉亨二上京、民部省十二等出仕を命じられるがすぐ帰沼。_附属小学校、藩立小学校となる。 8月10日頭取より、兵学校が政府の管轄下におかれる見込みもあるにつき、達あるまで従来通り修業出精すべき旨通達。沼津病院二等医師三浦文卿、掛川小病院長に転出。 9月20日西周、政府からの徴命をうける。24日資業生に田口卯吉ら31名及第。 10月20日三等教授方永持明徳、大阪兵学寮に転出。 閏10月4月軍事掛・少参事阿部潜、薩摩藩に招かれ鹿児島赴任のため本官逸職。_江原素六少参事差免、準九等出仕・沼津学校掛に任命。 _藤沢次謙少参事・沼津学校掛に任命。_乙骨太郎乙一等教授に昇進。 11月5日山田大夢附属小学校教授方に任命。_山田楽徳島藩に招かれる。30日塚本明毅を頭取に、大築尚志を頭取並に任命。奈佐栄附属小教授方並に任命。 12月24日石井至凝ら教授の政府出仕に抗議の生徒集会を開く。_加藤泰久ら資業生6名、大阪兵学寮への入学を命じられる。 末二等教授方杉亨二民部省に出仕。乙骨太郎乙静岡学問所へ転任。 明治4年(1871) 1月25日天野貞省二等教授方に昇進。_渡部温一等教授方に昇進。 2月_大野一造沼津学校調役組頭勤方に任命。 3月6日・7日資業生に成瀬隆蔵ら29名及第。 4月4日江原素六政府より海外視察を命じられる。 14日兵部省より教導隊生徒募集の通達。_沢田学校所教授方浅田耕、韮山県に出仕。 5月2日沼津兵学校大砲稽古のため、毎月5日は愛鷹山尾上牧付近の通行を禁止する。 7月14日廃藩置県。_中川将行・矢吹秀一・永峰秀樹ら兵学校を退校して海軍に入りたいと勝海舟に嘆願。 8月IO日沼津兵学校附鍛冶方職募集。_矢吹秀一依願退校。 9月20日杉亨二太政官に出仕(12月20日上京)。27日静岡県、沼津兵学校を兵部省管轄にされたき旨を兵部省に願い出る。30日沼津兵学校、兵部省に移管。 11月3日附属小学校、沼津小学校と改称し、鈴木五一その頭取となる。23日塚本明毅が陸軍少丞兼兵学大教授、大築尚志が陸軍中佐兼兵学助に任命。 12月2日浅井道博以下にも兵部省からの辞令。16日沼津兵学校、沼津出張兵学寮と改称。_沼津小学校、沼津勤番組之頭の管轄となる。 明治5年(1872) 1月25日沼津学校掛327名差免。勤番組廃止。沼津小学校、向山黄村・矢田堀鴻の扱いとなる。 5月6日沢田学校所に女学所設置。11日兵学校最後の資業生63名、陸軍兵学寮に合併のため上京。名実ともに沼津兵学校消滅。 8月3日学制頒布。_沼津病院、徳川家より杉田玄端の手にゆだねられる。 9月27日沼津小学校、戸長に引き渡され授業再開。 |

|

|

一九六一年、静岡県に生まれる 一九八四年、静岡大学人文学部卒業 沼津市明治史料館学芸員を経て、現在、国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学助教授 東駿・北豆の貧民党・借金党(困民党研究会編『民衆運動の〈近代〉』、一九九四年)旧幕臣洋学系知識人の茶園開拓-赤松則良・林洞海文書からー(『国立歴史民俗博物館研究報告』第一○八集、二〇〇二年) 「旧幕臣の明治維新」 樋ロ雄彦著副題「沼津兵学校とその群像」は、著者二十年来のテーマ。学芸員として長く勤務した沼津市明治史料館が沼津兵学校の資料を中心に展示する施設であり、国立歴史民俗博物館・総合研究大学院助教授としての現在も「テーマは変わらない」という。 石橋絢彦、米山梅吉、大野虎雄ら沼津兵学校に思いを込めた先人たちの著作に続く概説書。「当事者であった石橋、すぐ次の世代であった米山らにはその時代こそ生きた者にしかわからないものが見えていたはず」で、本書が「それらを越えたどうかは怪しい」ともいうが、少なくとも集めることができた史実や資料の量においては「はるか後世に生まれた」著者の方が確かに一歩、踏み出している。著者でなければならない研究心のもと、徳川幕府崩壊後、沼津に設立された兵学校の位置が時代の流れの中に明確に捉えられている。 (吉川弘文館)(静新12月4日「ブックエンド」) |

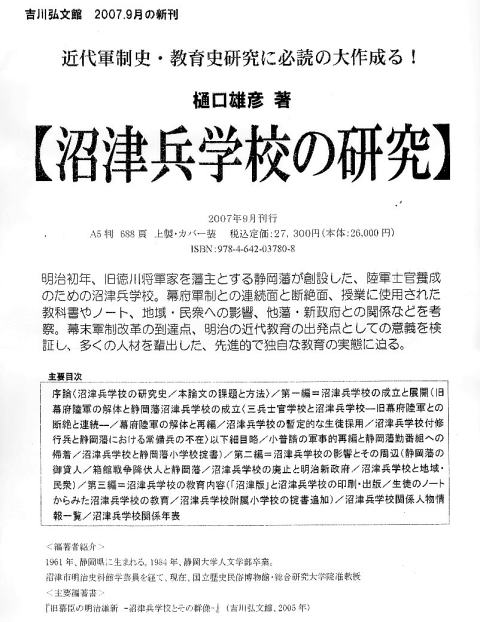

【沼津兵学校の研究】樋口雄彦著 吉川弘文館 2007.9月の新刊

「近代軍制史・教育史研究に必読の大作成る!」

明治初年、旧徳川将軍家を藩主とする静岡藩が創設した、陸軍士官養成のための沼津兵学校。幕府軍制との連続面と断絶面、授業に使用された教科書やノート、地域・民衆への影響、他藩・新政府との関係などを考察。幕末軍制改革の到達点、明治の近代教育の出発点としての意義を検証し、多くの人材を輩出した、先進的で独自な教育の実態に迫る。

『沼津兵学校の研究』

国立歴史民俗博物館・樋ロ雄彦准教授(元明治史料館主任学芸員)が上梓

世に問う10数年の集大成:この論文で文学博士号

国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学准教授の樋口雄彦氏(46)が、『沼津兵学校の研究』を上梓した。樋口准教授は昭和五十九年、沼津市明治史料館学芸員となり、平成九年から十三年まで主任学芸員を務めた後、国立歴史民俗博物館へ。同書は史料館勤務時代からの研究の集大成。この論文で二月に博士号(文学)を与えられている。

国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学准教授の樋口雄彦氏(46)が、『沼津兵学校の研究』を上梓した。樋口准教授は昭和五十九年、沼津市明治史料館学芸員となり、平成九年から十三年まで主任学芸員を務めた後、国立歴史民俗博物館へ。同書は史料館勤務時代からの研究の集大成。この論文で二月に博士号(文学)を与えられている。

江戸幕府の流れを汲む静岡藩が明治初年に開設した沼津兵学校(頭取・西周)は明治維新後の国内の教育システムに影響したとされ、僅か三年半の存続という期間であったが教育史的見地などから、その存在が重視されている。

樋口准教授は、先人による調査などの上に自分の研究があるとして、先駆者が残した功績等を簡潔に紹介した後、自身の考察等を展開している。

江戸時代から明治初期にかけては、寺子屋のように年齢間わず一つの教室で講義などを受けるものがほとんどで、小学校から大学といった年齢別、段階的教育課程は採られていなかった。

静岡藩が残した沼津兵学校、及び附属小学校が先駆的事例となり、御貸人(他藩への教師派遣)や留学生(他藩からの受け入れ)を通じて、その内容と制度が他藩の教育に採用されたという事例のほか、現在の小学校から大学に至る教育制度に少なからずその形を残しているという調査もある。

また、兵学校では教育内容においても、西洋的学問を取り入れた先進的授業が行われていた。その意味でも現行の義務教育等に及ぼした力は大きかった。

樋口准教授は、これら先人の調査研究に加え独自の視点からのアプローチを行い、軍事史の面でも、幕府陸軍が解体され、明治新政府の陸軍が創出されるまでの過渡期に位置した沼津兵学校の意義について明確にした。

実態に迫るという見地からは、沼津兵学校で使われた教科書はもとより生徒のノートを調べ、真実に迫っている。特に、新発見の史料によって西洋画の技法を先駆的に取り入れた図画教育の詳細を明らかにした。

樋口准教授は、多角的要素を含む沼津兵学校を研究するにあたって、特定の分野に捉われず、柔軟に多方向からの見方が必要だとし、従来の研究では見られない同校の姿を記している。

巻末には、同校における教授・生徒などの関係人物の略歴一覧と年表が付されており、沼津兵学校の全てを網羅した内容となっている。

樋口准教授は、「私がこれまで行ってきた十数年に及ぶ研究の集大成」と同書を位置付けている。

A5判、六八八ページ、上製・カバー装、税込価格二万七千三百円(本体二万六千円)。

市立図書館が二冊、明治史料館が一冊を収蔵している。

(沼朝平成19年12月19日(水)号)